雑誌紹介のページをご覧ください。

「お知らせ」カテゴリーアーカイブ

情報アーカイブに追加139号

情報アーカイブに追加138号

教育情報139号近日発行

『教育情報139号』の主な内容

にいがた北から南から

1 「秋葉区に児童館を!」…平田洋子

2 新潟市当局への申し入れと、10.1「ピースフェスタ」を主催し…高野千弥子

3 どうする原発 どうなる原発…飯田耕平

特集 教員のなり手がいない

4 趣旨

5 座談会「教師のなりて不足」…編集部

6 子どもの発達とスポーツ活動を『誰が支えるのか?』…山崎健

7 「新潟の教育を語る集い」に参加して…小東由男

8 「新潟の子どもと教育を考える会」報告…小野塚恒男

9 資料 令和5年6月県議会総務文教委員会での馬場議員の質疑

10 シリーズ「先生」(十九) 思い出の先生たち…波塚静亮

11 シリーズこの人に聞く 中島哲宏さん

地学団体研究会との出会いが、私の出発点…編集部

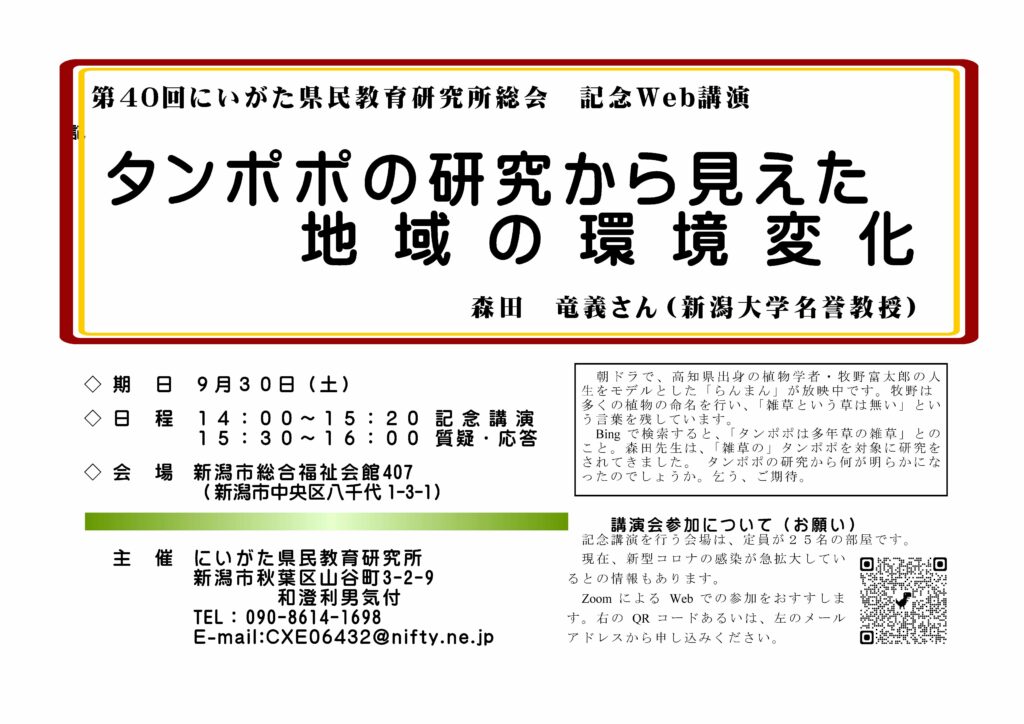

12 《第40回にいがた県民教育研究所総会記念講演》

タンポポの研究から見えた地域の環境変化…森田竜義

13 学習指導要領は「農業教育」をどう位置づけてきたか…内山雄平

14 ポストコロナの2023年世界大会(長﨑)に参加して… 赤井純治

15 プーチンの愛国教育とその背景…小東由男

16 どうして必要? 学校給食と給食無償化…福嶋尚子

17 書評『13歳から考えるハンセン病問題―差別のない社会をつくる』を読む…小野昌子

第40回記念講演案内

対面での参加者の皆様には、マスク等の用意をされて、コロナ感染予防に努めてください。

Zoomでの参加を希望される方は、メールやQRコードからのフォームによる申し込みをお願いします。ID等の参加キーをお届けします。

情報アーカイブに追加

『にいがたの教育情報』アーカイブに、137号を追加しました。

『にいがたの教育情報』138号発行

雑誌紹介のページをご覧ください。

情報アーカイブに追加

『にいがたの教育情報』アーカイブに、135号と136号を追加しました。

教育情報137号近日発行

『教育情報137号』の主な内容

にいがた北から南から

1 退職して十年、人とのつながりを楽しむ… 山崎真智子

2 デモとうたごえ… 渡邊護

3 「戦争はなぜおこるの? 平和はどうまもるの」… 菊埼威

特集 子どもをとりまく教育環境をどう理解し、どう考えたらよいか

― 解決の糸口を探る ―趣旨

4 コロナ禍と登校拒否・引きこもり問題の新しい課題 … 前島康男

5 引き続くコロナ禍による児童生徒への影響 … 小東由男

6 大学における多様性と教育研究環境配慮義務を考える〜一橋アウティング事件を事例に〜 …本田恒平

7 小中統廃合の保護者・住民の要求と教育行政

地域づくりは小さな学校がかなめ … 編集部

見附市教育委員会の取り組み

地域の力で小さな学校を支える

小学校統廃合と村のこれから(関川村)…川崎哲也

住民要求より「適正規模」優先(柏崎市)…宮崎孝司

十日町市教育委員会 中学校統合方針を撤回し新たに「中学校教育のあり方検討会」を設置し再協議へ(十日町市)…安保寿隆

8 シリーズ「先生」(十七)阿部好策先生との出会い― バックボーンの形成 ― … 青柳勇治

9 わたしの生き方

社会科教員への道のり(第一回)… 小林朗

10 大学生の授業レポートに見る

教育の課題と希望 第三回道徳教育(その3)… 西伸之

11 この人に聞く 田口孝さん … 編集部

12 《 第三九回にいがた県民教育研究所総会記念講演 》

立憲主義が壊される

―安倍「国葬」・旧統一教会・改憲(上)― … 成島隆

13 書評 …小林朗

総会・記念講演開催

9月24日土曜日、新潟市総合福祉会館502室にて2021年度末総会が開催されます。その後、記念講演を開催します。講師は、新潟大学名誉教授の成嶋隆さんです。